院長あいさつ

院長あいさつ

2021年1月より新しく院長になりました、本多 忠相です。

皆さんは、歯科医院にどのようなイメージを持たれますか?

「怖い」「痛い」「(歯科医院が)合わない」などマイナスなイメージが多いと思います。

こんなマイナスイメージを払拭できる医院を目指し、力を入れて取り組んでおります。

「こんな歯科医院に出会いたかった」「しっかり話を聞いてくれる」「また行きたくなる」

そんな意見が増えるよう、勉強会で知識の吸収をし、治療技術に磨きをかけ、患者さんにふさわしい設備の導入に努めています。

それらを活かしたカウンセリングで、患者さん一人一人に適した治療計画の立案や、患者さんの疑問に向き合える環境作り、心構えなど、当たり前の事を当たり前に行えるよう診療に臨んでおります。

また、管理栄養士と柔道整復師の資格を活かした、魅力溢れる医院作りに日々精進しております。

人生100年時代といわれる昨今ですが、患者さんの「恵みある人生」に貢献できるよう、お力添えに邁進いたします。スタッフ一同、最高の環境とおもてなしを心がけ、皆さんのご来院をお待ちしています。

院長紹介

院長 本多 忠相

【経歴】

- 2008年

- 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科卒業

- 2011年

- 東京医療専門学校柔道整復科卒業

- 2016年

- 奥羽大学歯学部歯学科卒業

- 奥羽大学歯学部付属病院 勤務(研修医)

- 2020年

- 医療法人社団宝樹会入社

- 城東歯科クリニック勤務

- 2021年

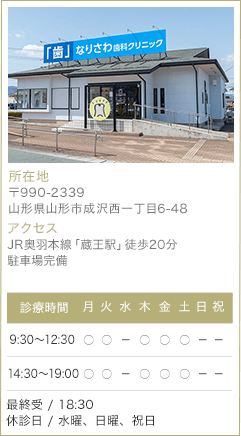

- 医療法人社団宝樹会なりさわ歯科クリニック院長就任